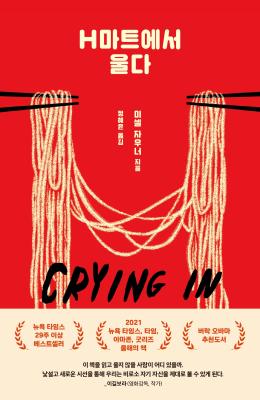

책 내용은 저자의 엄마에 대한 이야기다. 이야기의 발단과 전개의 중요 매개체인 H마트는 엄마를 상기시키는 소재였고 이야기의 구성은 엄마와의 갈등, 엄마 투병생활과 간호, 화해, 엄마의 죽음, 이에 따른 애도와 상실로 구분할 수 있다.

저자는 혼혈인인데 혼혈인은 계속해서 본인의 정체성을 확인하고 싶을 것 같다. 모두에 속할 수 있지만 모두에 완전히 속할 수 없는 사람. 다수의 문화에서 늘 소수가 되는 입장, 그렇기에 늘 애매한 경계에서 늘 자신의 정체성에 대해 고민하지 않을까 싶다.

그리고 저자에게 엄마는 곧 저자 자신이었다. 엄마의 죽음은 엄마라는 존재의 부재를 넘어 자신의 정체성이 흔들리는 발단이 되었을 것이다.

너무 과몰입하지 않으려 덤덤하게 책을 읽어 내려갔지만 장면 장면이 너무 디테일하여 의도치 않게 머릿속에 순간들이 잘 그려졌다. 삶과 죽음은 양분적 대립관계, 즉 양분이 불가능한 단어이지만 때로는 살아가는 일과 죽어가는 일의 경계가 무너지는 때가 있음을 그리고 이를 겪는 고통과 이를 지켜보는 고통의 경중은 헤아릴 수 없음을. 책에서처럼 이런 고통을 이미 느껴본 사람과 앞으로 느낄 사람들로 세계는 이렇게도 나뉠수 있음을.

누군가를 아무리 깊이 사랑하더라도 혹은 깊이 사랑받는다고 믿더라도 네 전부를 내어주어서는 안된다. 항상 10퍼센트는 남겨두어라. 네 자신이 언제든 기댈곳이 있도록. 나는 어쩌면 이와 반대로 10퍼센트만 내어주고 나머주 90퍼센트를 남겨두고 있는지 모르겠지만 남겨둔 그 조각이 내게는 기댈곳이 아니라 내가 숨을 수 있는 혹은 나를 보호하는 도피처 또는 방어기제로 작용하지 않을까 한다.

가장 소중한 사람에 대한 부재를 아직 겪어보지 못한 나로서는 저자의 애도와 상실에 대해 솔직히 짐작조차 어려운 부분이다. 그래도 저자가(완전한 극복은 없겠지만서도) 극복은 했는지 아니면 여전히 극복해 나가는 과정에 있는지 궁금하다. 그저 엄마와의 기억들을 잘 발효하여, 엄마의 존재뿐만 아니라 저자 자신도 잘 돌보기를 바란다.

H마트에서 울다를 읽으며 누군가와 무엇을 함께 먹는다는 건 참 소중하다는 생각이 들었다. 그런 수많은 순간에 우리 엄마가 나한테 밥을 해 먹이고 다양한 음식을 맛보게 하는 등 나를 사랑하지 않은 순간이 없다는 걸 새삼 깨닫는다.