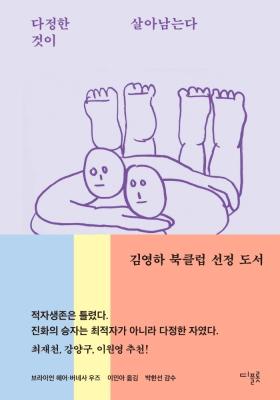

우리가 알고 있던 '적자생존'은 틀렸다!. 다윈은 최적자가 되어야만 살아남을 수 있는게 아니라고 주장했다. 오히려 다윈 이후의 생물학자들이 자연을 "피도 눈물도 없는 삭막한 곳"으로 만들어 왔다. "진화라는 게임에서 승리하는 방법은 협력을 꽃피울 수 있게 친하력을 극대화하는 거"이라고 다윈은 말한다. 늑대는 멸종 위기에 처했는데, 같은 조상에서 갈라져 나온 개는 어떻게 개체 수를 늘려나갈 수 있었을까? 사나운 침팬지보다 다정한 보노보가 더 성공적으로 번식할 수 있던 이유는? 신체적으로 우월한 네안데르탈인이 아니라 호모 사피엔스가 끝까지 생존한 까닭은? ‘21세기 다윈의 계승자’인 브라이언 헤어와 버네사 우즈는 생존의 필수 요소가 '친화력'이라고 말한다. 이에 대해 ‘다정한 것이 살아남는다’라는 답을 내놓는다. 이들은 ‘신체적으로 가장 강한 최적자가 살아남는다’는 ‘적자생존’의 통념에 반기를 들며 최후의 생존자는 친화력이 좋은 다정한 자였다고 말하는 한편, 친화력의 이면에 있는 외집단을 향한 혐오와 비인간화 경향도 포착한다. 이들이 제시하는 해결책 또한 교류와 협력이 기반이 된 친화력이다. 우리 종은 더 많은 적을 정복했기 때문이 아니라, 더 많은 친구를 만듦으로써 살아남았기 때문이다.

우리는 오랫동안 자연을 ‘눈에는 눈, 이에는 이’라며 피도 눈물도 없는 삭막한 곳으로 묘사하기 바빴다. 그리고 그 죄를 죄다 찰스 다윈Charles Darwin의 ‘적자생존(Survival of the fittest)’에 뒤집어씌웠다. ‘적자생존’은 원래 다윈이 고안한 표현도 아니다. 다윈의 전도사를 자처한 허버트 스펜서(Herbert Spencer)의 작품인데 앨프리드 월리스(Alfred Wallace)의 종용으로 다윈은 《종의 기원》 제5판을 출간하며 당신 이론의 토대인 자연선택(natural selection)을 대체할 수 있는 개념으로 소개했다. 그러나 다윈의 죄는 거기까지다. 《종의 기원》은 물론, 《인간의 유래와 성선택》과 《인간과 동물의 감정 표현》에서 그는 생존투쟁(struggle for existence)에서 살아남는 방법이 오로지 주변 모두를 제압하고 최적자(the fittest)가 돼야만 하는 게 아니라는 걸 다양한 예를 들어 풍성하게 설명했다. 그의 후예들이 오히려 그를 좁고 단순한 틀 안에 가둔 것이다. 이 책은 그 틀을 속 시원히 걷어낸 반가운 책이다.

최근 한국 사회는 '지옥도'를 보는 듯하다. 지지하지 않는 정당과 집단에 대한 비난과 비인간화가 심각하고, 젠더 갈등의 정도는 더 심해지고 있다. 진보정당과 보수정당은 혐오의 언어를 쏟아내며 양국화를 주도한다. 공론장에서는 거칠고 날 선 혐오의 말만 들린다. 마치 서로가 최적자가 되려는 '적자생존'의 일면을 보는 듯하다. 너를 제압해야만 내가 살아남을수 있다는 자기계발과 각자도생의 메시지가 학교와 기업 사이를 유령처럼 배회한다. 하지만 우리는 이제 알고 있다. "폭력은 또다른 폭려을 낳"으며 부노로 일관하는 것은 효과적이지 않음을 우리가 살아남기 위해서는 다정함으로 대응해야한다.