인터넷의 떠도는 어느 짧은 동영상에서 이런 내용을 본 적이 있다. 마흔이 넘었을 것 같은 남자가 나와서 미국엄마와 한국엄마의 차이를 묘사한다. (물론 미국 엄마에 대한 묘사는 영상매체를 토대로 한다.) 예컨대 아이가 그릇을 깼을 때 미국 엄마는 "오.. 괜찮니? 다치지 않았어?" 라고 다정하게 물어보고 안아주는데, 연사의 어머니는 전라도 사람이라 "다 깨부러라 대 깨부러." 라고 큰 소리로 역정을 내신다고. 그래서 연사는 어릴 적 본인의 엄마는 친엄마가 아니라 생각하며 미국에서 친엄마가 곧 올 것이라 상상하기도 했다는 농담이었다. 그 외에도 미국의 자녀교육과 한국의 자녀교육을 비교하는 글들을 수도 없이 많았다. 그러나 이 책의 작가는 그런 차이에 주목하고 있진 않다. 그저 미국에서도 한국엄마는 좀 달랐단 이야기를 하며, 엄마를 여읜 뒤에더 자신을 알아가는 이야기를 묘사했을 뿐이다.

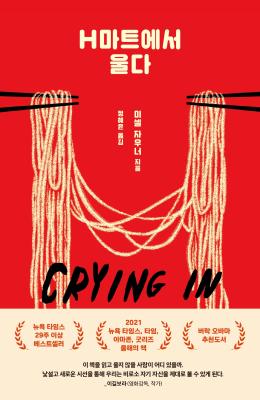

작가의 어릴 때 성장환경은 미국이고, 어머니는 한국사람이라 우리가 사먹던 김이 어디 것이냐고 물어볼 사람이 이제 없는데 자기가 한국사람이기는 할까? 묘사로 혼란을 극명하게 드러내준다. 그러나 어머니를 잃고 마트에서 눈물 짓게 되는 사람이 어디 한국계 미국인 뿐이랴. 나의 외할머니는 전라도 분이셨다. 그리고 전라도 분답게(?) 음식을 잘하셨다. 특히 제사나 명절에 만드는 토란대나물을 잘하셨는데 엄마가 아무리 따라해도 외할머니의 그 맛은 나지 않았다. 외할머니는 지척에 사셔서 비교적 자주 찾아뵈었지만 그렇다고 해서 유별나게 깊은 유대관계를 형상한 사이는 아이었다. 그런데도 어느 날 식당에서 토란대나물이 나왔고 일행이 이름을 물었을 때 토란대나물이라고 전라도에선 약간 다른 방식으로 만드는데 라며 주억거리다가 왈칵 눈물이 쏟아진 적이 있다. 우리 외할머니가 이걸 잘만드셨는데 이제 나는 영영 외할머니의 토란대나물을 먹을 수 없다고 엉엉 울었다.

지난 토요일은 할아버지의 제사였다. 할아버지가 돌아가신 뒤 행사가 없으면 빈 집이 되어버린 할아버지의 댁에 모여 제사를 지냈다. 코로나 때문에 남편과는 처음 찾은 할아버지딥이라 이런 저런 걸 알려주다보니 어릴 때 기억이 새록새록했다. 집은 그 자리에 여전히 있었다. 다만, 시간은 제자리에 있지 않았고 사람도 그 자리에 없거나 변했을 뿐이었다. 식사를 하면서 고모들과 작은 엄마, 엄마는 윗세대를 잘 보내드리는 것에 대한 이야기를 나눴다. 절을 하고 잔을 올릴 때는 무릎이 아파 엉거주춤하기도 했다.

그리고 지금, 문득 겁이 났다. 나는 과연 이러한 상실을 겪었을 때 잘 나아갈 수 있을까.