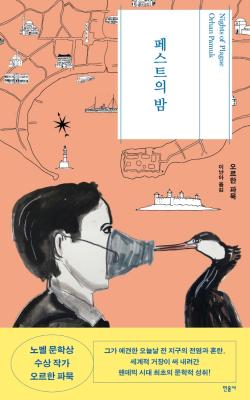

코로나 팬데믹 시대에 들어서면서 코로나와 여러모로 닮은 전염병인 페스트를 다룬 작품들의 수요가 늘어났다고 한다. 알베르트 카뮈의, 제목부터 페스트인, <페스트>를 비롯한 작품 속에 페스트가 등장하는 오르한 파묵의 <고요한 집>과 <하얀 성>등이 그러한 작품들인데 아무래도 언제 끝이 날지 모르는 막막한 코로나 상황 속에서 답을 찾고자 함이 아닐까 싶다. 앞서 말한 두 작품 속에서 페스트에 대한 이야기를 했던 오르한 파묵이 이번에는 좀 더 본격적으로 코로나 팬데믹과 유사한 상황인 <페스트의 밤>을 발표했다. 코로나 팬데믹이 시작되기도 전부터 집필하기 시작했다는데 이러한 상황은 이미 예견된 것이었을까.

<페스트의 밤>은 여성 역사학자를 화자로 1901년 오스만제국의 ‘민게르’라는 가상의 섬에 페스트가 퍼지며 촉발된 이야기를 다룬다. 미스터리한 죽음을 파헤쳐 가는 추리소설 형식으로 20세기 초 페스트의 창궐을 그린 재난소설이면서도, 민족주의 부상과 제국의 몰락, 독립 국가의 탄생을 그린 정치사회 소설이다.

주로 페스트하면 유럽을 휩쓸고 지나간 14세기를 이야기하는데 이 작품은 3차 페스트 유행 시기를 다룬다. 이 시기에 유럽과 미국에선 소수만이 사망한데 비해 아시아에서 특히 중국과 인도에서 수천만 명의 사람들이 사망했다. 서구의 시선에서 바라보던 페스트 시대와는 또 다른 시각으로 아시아를 배경으로 페스트를 다룬다는 점부터 참신했다.

모티브가 되는 100년 전 페스트 혼란상과 현재 코로나 팬데믹의 모습이 많이 닮아 있는데 한 인터뷰에서 오르한 파묵은 이렇게 말한다.

"어떤 것은 비슷하고 어떤 것은 비슷하지 않지만 가장 큰 차이점은 과거에는 모르기 때문에 두려워했다면 현재는 너무 많은 정보들을 가지고 있기 때문에 두려워한다."

자 그렇다면 이제 우리는 어떻게 해야 할까. 이러한 전염병이 이번 코로나로 끝나지 않으리라는 것을 안다. 코로나가 어떻게 시작되었는지도 안다. 그래서 더 두려운 것이다. 코로나 팬데믹이 안정기에 들어서고 사회적 거리두기도 해제된 지금, 마냥 안심하고 있을 때가 아니다. 또 다시 인류를 위험하게 할 전염병을 예방하기 위해 대책을 강구해야 할 때이다