이 책을 읽는 내내 나는 하나의 약국이 단지 약을 파는 곳이 아니라, 마음의 안식처가 될 수 있다는 사실을 새삼스럽게 깨닫게 되었다. 작가는 한 명의 약사로서 자신이 마주한 손님들의 사연을 담담하지만 세심하게 그려내며, 우리가 쉽게 지나치는 ‘평범한 이웃’들의 삶을 조명한다.

이따금씩 책 속에서 묘사되는 상황들—열이 나는 아이를 안고 달려온 부모, 말없이 피곤한 표정으로 감기약을 사는 청년, 삶의 이야기를 풀어놓는 어르신들—은 모두 내 주변 어디에나 존재할 법한 사람들이다. 그들의 이야기는 소소하지만, 마음을 건드리는 무언가가 있다.

특히 작가가 말하는 “누군가의 밤을 함께 지켜주는 일”이라는 표현이 오래도록 마음에 남았다. 단순한 근무 시간의 연장이 아니라, 그것은 삶의 어두운 순간을 함께 버텨주는 일이자, 쉽게 보이지 않는 고통에 손을 내미는 일이다. 그리고 나는 문득, 우리 각자가 다른 방식으로 누군가의 ‘야간 약국’이 될 수 있지 않을까 생각하게 되었다. 꼭 약사가 아니더라도, 누군가에게 따뜻한 말 한마디를 건네는 것, 하루의 끝에서 “괜찮아요”라고 말해주는 것, 그 자체가 하나의 위로가 될 수 있다.

이 책은 무엇보다도 ‘공감’이라는 감정을 다시 되새기게 한다. 우리는 타인의 아픔을 너무 쉽게 지나친다. 바쁘다는 이유로, 피곤하다는 이유로, 혹은 관심이 없다는 이유로. 하지만 이 책은 그 작은 관심 하나가 누군가에게 얼마나 큰 위로가 될 수 있는지를 이야기한다. ‘나는 당신의 존재를 보고 있어요’라는 메시지는, 불빛 하나 없는 밤을 걷는 이에게 등불이 되어줄 수 있다. 그리고 그런 진심이야말로 결국 사람을 살게 만드는 힘이 아닐까.

책장을 덮으면서 나는 오히려 스스로에게 질문을 던지게 되었다. 나는 지금까지 누군가의 마음을 얼마나 들여다보았을까? 누군가의 피곤한 하루 끝에서 어떤 말을 건넸을까? 말 없이 지나친 얼굴들 속에 숨겨진 사연은 없었을까? 이런 자문은 책을 읽는 내내 끊임없이 이어졌고, 그 덕분에 책이 단순한 읽을거리로 그치지 않고, 나 자신을 돌아보는 거울이 되어주었다.

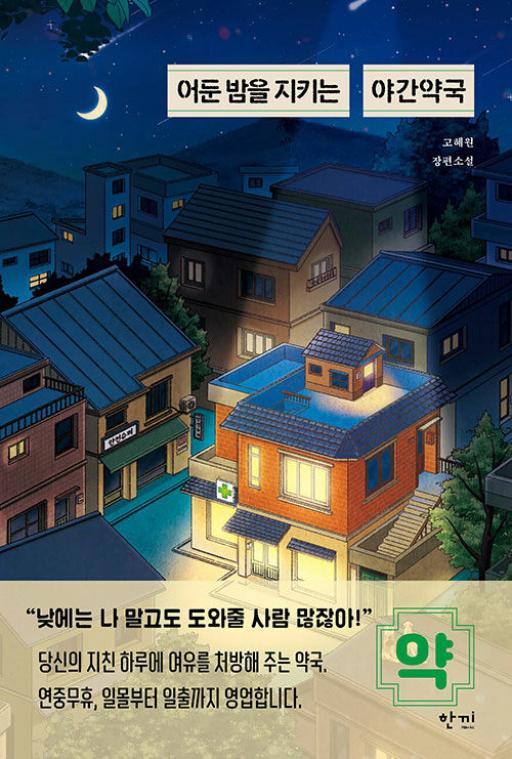

『어둔 밤을 지키는 야간 약국』은 조용하지만 깊고, 작지만 단단한 힘을 가진 책이다. 자극적인 이야기 없이도 진심 하나만으로 마음을 움직일 수 있다는 것을 이 책은 증명해 보인다. 나도 누군가에게 그런 존재가 되고 싶다는 생각, 조금 더 세심한 사람이 되고 싶다는 다짐이 자연스럽게 따라왔다. 이 책이 건네는 위로와 사려 깊음은, 그 어떤 격려보다 오래도록 마음에 머물렀다.