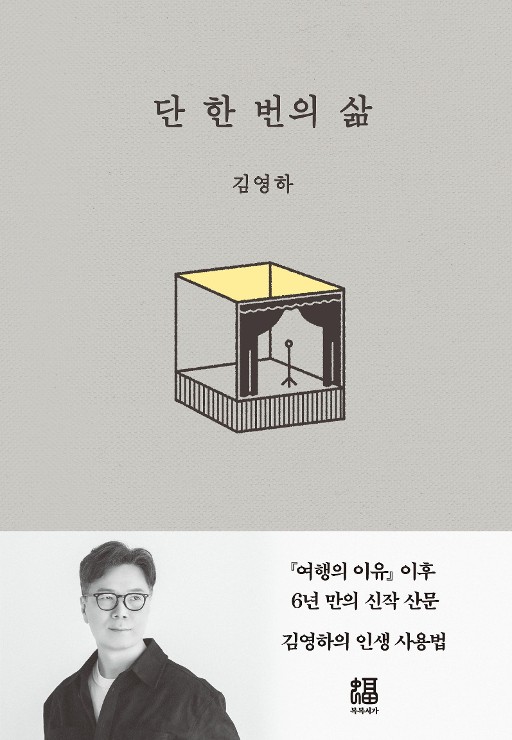

살다 보면 문득 멈춰 서서 ‘지금까지 잘 살아온 걸까’, ‘앞으로는 어떻게 살아야 할까’라는 질문을 던지는 순간이 있다. 나에게 『단 한 번의 삶』은 바로 그런 순간에 찾아온 책이었다. 늘 바쁘게 흘러가던 일상, 반복되는 업무, 익숙한 인간관계 속에서 스스로를 돌아볼 여유 없이 지내왔던 나에게 이 책은 멈춰서서 삶을 들여다보라고, 조용히 손을 내미는 것과 같았다.

작가는 어머니의 장례식에서 출발하여 가족과의 관계, 죽음에 대한 성찰, 과거의 자신과의 화해, 그리고 현재의 자기 자신을 있는 그대로 받아들이는 과정을 풀어낸다. 그 속에는 자극적인 드라마도, 인위적인 감동도 없다. 하지만 오히려 그 담백함 속에서 더 큰 울림이 있었다. 특히 “나는 내가 될 수 있었던 수많은 삶 중 하나를 살고 있을 뿐이다”라는 문장은 깊은 잔상을 남겼다. 그 말은 지금 이 순간의 내 모습이 최선인지 아닌지를 떠나, 이 삶 자체가 유일하고 의미 있다는 사실을 상기시켜 주었다.

나는 지금, 인생의 하나의 큰 흐름을 지나 다음 단계로 향하는 중간 지점에 서 있다고 생각한다. 많은 것을 이뤄냈고, 또 많은 것을 이뤄야 한다고 믿으며 살아왔다. 하지만 그 과정에서 ‘나는 누구였고, 어디로 가고 있는가’라는 물음은 늘 뒤편으로 밀려 있었다. 이 책은 그런 나에게 ‘지금까지 살아낸 당신의 시간은 어땠는가’를 묻는다. 그리고 답이 명확하지 않아도 괜찮다고, 애써 정리하지 않아도 된다고 말해준다.

책을 읽으며 작가가 자신의 어머니를 기억하고, 그 기억을 통해 자신의 과거를 직면하는 장면에서 나도 자연스럽게 나의 가족을, 나의 지난 시간을 떠올리게 되었다. 때로는 도망치고 싶었던 순간들도, 아무 의미 없어 보이던 일상들도 지금의 나를 만들어낸 조각들이었다는 생각에, 무의미하게 느껴졌던 시간들에 대한 원인모를 고마움이 밀려왔다. 삶을 완벽하게 살아내는 것이 아니라, 불완전한 채로 살아내는 용기가 더 중요한 것이라는 걸 이 책은 조용히 알려주었다.

『단 한 번의 삶』은 특별한 사람의 특별한 이야기가 아니다. 오히려 누구에게나 있는 보통의 이야기 속에서, ‘살아 있는 것’의 무게와 아름다움을 포착한다. 그래서일까. 책장을 덮고 나니, ‘나는 내 삶을 어떻게 완성하고 싶은가’라는 질문이 내 안에 오래도록 남았다.

우리는 모두 단 한 번의 삶을 산다. 이 삶은 때로는 고단하고 불완전하지만, 동시에 유일하며 다시는 돌아오지 않는다. 그렇기에 이 책은 말한다. “잘 살아야 한다”가 아니라, “당신이 살아내고 있는 이 순간이 이미 충분하다”고. 그 말 한마디에, 한동안 잊고 지냈던 나 자신을 위로하고 싶었다.