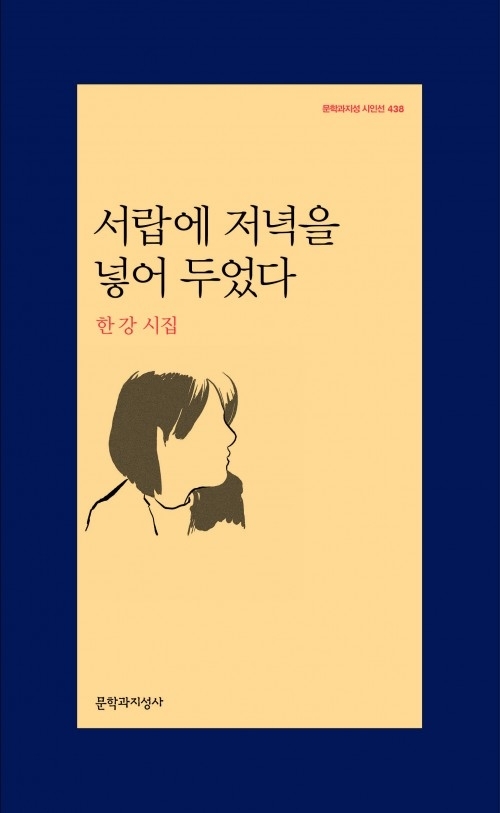

『서랍에 저녁을 넣어 두었다』는 살아가면서 우리 모두 언젠가 마주해야만 했던 슬픔, 상실 그리고 회복의 순간을 담담하고도 냉정하게 묘사한다. 한강의 시집은 삶을 희망적이거나 아름답게 포장하지 않는다. 오히려 "삶의 본질은 고통이며, 고통은 끝나지 않아도 삶은 계속된다"는 메세지를 전달하며, 상처를 지우며 살기보다는 그걸 품은 채 살아가는 법을 시로 얘기한다. 그 과정을 통해 비애와 상실 그리고 침묵조차도 결국 우리 삶의 일부일 수 밖에 없음을 독자로부터 받아들이게 하며, 이를 통해 작지만 깊은 위로를 건넨다.

「파란 돌」은 짧지만, 가장 오래 가슴에 남는 시이다. 이 시는 삶이 너무 고통스러워 죽음을 평온하게 느낀 순간을 배경으로 한다. ‘죽어서 좋았는데, 다시 살아야 한다는 것’이라는 구절을 중심으로, 생의 회귀가 갖는 비애를 강렬하게 표현한다. 살아 있다는 것이 반드시 축복이 아닐 수도 있음을, 그러나 우리는 그럼에도 다시 살아야만 한다는 것을, 담담히 인정하게 만든다. 고통은 종종 말이 되지 않지만, 한강은 그것을 파란 돌이라는 상징으로 바꾸어 우리 앞에 내려놓는다.

반면 「회복기의 노래」는 그 고통 이후의 순간을 그린다. 병상에서 회복되어가는 한 인물이 햇빛을 얼굴에 받으며 “살아 있다는 것이 아름답다고 느꼈다”고 말할 때, 그 말은 위로처럼 다가온다. 우리는 모두 언젠가는 상처를 입고 쓰러진다. 하지만 이 시는 말한다 회복은 아주 작은 감각, 예컨대 햇살의 따뜻함을 느끼는 순간부터 시작된다고.

그리고 「저녁의 소묘」는 잊을 수 없는 감정들, 되돌릴 수 없는 시간들을 조심스럽게 ‘서랍’에 넣어둔다. 말하자면 이 시는 우리 모두의 감정 저장고를 그린 시다. 쉽게 꺼내 보지는 못하지만, 결코 버릴 수도 없는 기억들. 우리는 종종 그런 기억들을 정리된 척 서랍 안으로 밀어넣고 살지만, 그 기억은 여전히 우리 안에서 무게를 가지고 존재한다는 것을 독자에게 일깨워 준다.

한강의 시는 크고 선명한 목소리를 내지 않는다. 오히려 너무 조용해서, 읽다 보면 내 안의 소리들이 더 크게 들려온다. 그렇게 이 시집은 독자로 하여금 내 안의 상처와 조우하게 만들고, 그것을 품은 채 살아가는 용기를 조심스럽게 건넨다. 삶은 언제나 고통과 회복의 반복이라는 사실을, 그럼에도 매일매일 우리는 다시 살아내야 한다는 것을, 그녀의 시는 말해주고 있다.