"강아 괜찮아?" "00아 난 괜찮아"

한강 작가의 노벨문학상 수상이 확정된 이후 대학시절을 같이 보냈던 동기가 방송에 나와 그녀와의 일화를 소개할 때 그 동기들이 한강작가에게 자주했던 이야기와 그 답이라고 소개했던 이야기이다. 저런 대화가 오간 이유는 그녀가 항상 혼자 조용히 사색에 잠겨 있는 모습에서 그녀를 걱정한 것이었다고한다.

한강작가의 책을 읽을 때 항상 내 머릿속을 떠나지 않는 생각도 같은 생각이다. 작가님은 괜찮을까. 정말 괜찮을까...를 되뇌이게 된다. 그녀의 책은 잠잠하다. 넘치거나 폭발하거나 출렁이지 않는다. 하지만 고요속 그 안의 풍경은 그 무엇보다 뜨겁고 일렁이고 폭발적이다. 그 모든걸 그 속에 담아 놓는 힘이 작가가 온몸으로 막고 있는 것으로 보인다. 그녀는 정말 괜찮을까? 이 모든것을 온몸으로 막고있는 그녀는 괜찮을까?

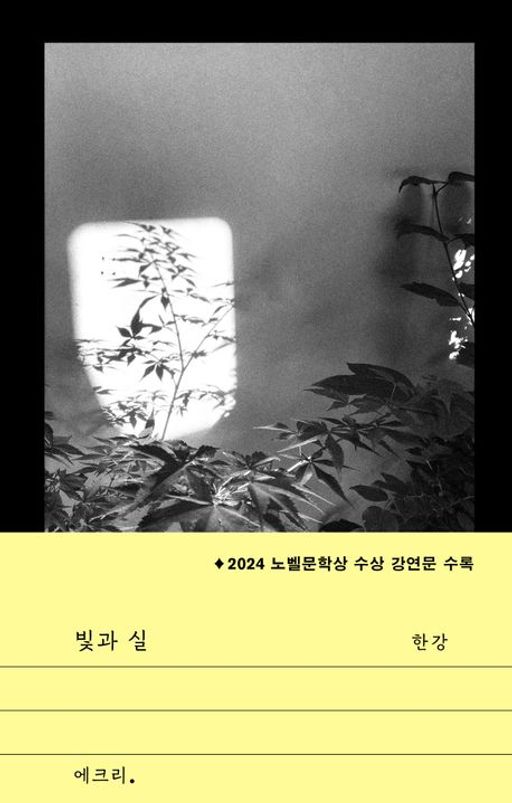

빛과 실에 노벨문학상 수상 강연문을 읽으며 다시 한번 아.. 이 작가를 어찌해야할까.. 그녀를 그냥 그렇게 두어도 될까 싶은 마음이 다시 한번 일렁이다. 그녀의 책을 그녀가 바라보는 세상을 다시 따라 가고 싶지만 정말 그래도 괜찮을까?

어릴때 쓴 시 중 "사랑이란 무얼까? 우리의 가슴과 가슴 사이를 연결해주는 금실이지."에서 시작되는 이야기...

가슴과 가슴 사이를 잇는 금실 - 빛을 내는 실, 그 실은 과거와 현재를 잇고 있었다. 채식주의자, 바람이 분다 가라, 희랍어의 시간을 써 내려가며 소설을 통해 그는 묻고 싶었다. 인간의 가장 연한 부분을 들여다보고 온기를 어루만지는 것, 그것이 마침내 갈아갈 수 있는 것이 아닐까? 하고 말이다. 이 덧없고 폭력적인 세계 가운데에서 우리 살아가게 하는 것은 온기와 사랑이라는 것이다. 한강 작가의 소설은 읽기 쉽지 않다로 말하는 사람이 많다. 너무 아프기 때문이다. 우리는 폭력적인 내용의 기사를 읽고 가슴 아파하고 분노한다. 그리고 그들의 심정을 헤아린다. 내용을 접하지 않으면 헤아릴 길이 없다. 그 고통의 살얼음판 위를 거친 바람을 비틀거리며 걸어가 마침내 그 끝에 도달하고야 마는 한강 작ㅏ므채90-=

가의 이야기가 책에 담겨있다.