나이가 오십을 넘으니 죽음이라는 주제를 피해 가기가 어렵다. 젊을 때는 먼 이야기 같았지만, 친구의 부모님 장례식이나 주변의 갑작스러운 부고 소식을 접할 때마다 ‘나도 언젠가는 저 길을 가겠구나’ 하는 생각이 자연스럽게 든다.

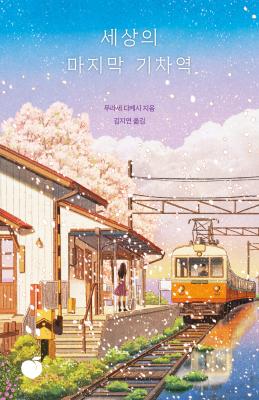

이 책은 삶과 죽음 사이에 존재한다는 ‘마지막 기차역’을 배경으로 펼쳐진다. 기차역이라는 설정은 참 묘하다. 기차역은 늘 ‘어딘가로 떠나는 곳’이다. 그런데 그것이 ‘죽음 이후로 가는 문’이라니, 낯설면서도 이상하게 친근하다. 책 속 인물들은 그곳에서 지난 생을 돌아보고, 남은 이들과의 관계를 정리하며, 마지막 여행을 준비한다. 그 과정에서 우리는 ‘내 삶은 과연 어떤 의미였는가, 나는 무엇을 남길 것인가’를 자연스럽게 묻게 된다.

50대의 나는 인생의 반환점을 이미 넘어섰다. 아이들은 제 갈 길을 가고, 직장에서도 이제 중견을 넘어 정년을 준비하는 단계다. 이 책을 읽으면서 ‘내가 마지막 역에 도착했을 때, 나는 어떤 표정을 하고 있을까’ 하는 상상을 했다. 미련과 후회로 가득한 얼굴일까, 아니면 담담히 짐을 내려놓는 모습일까. 솔직히 말하면 아직도 많은 미련이 남아 있다. 하고 싶은 일도 많고, 못다 한 말도 많다. 하지만 책 속 인물들이 마지막 역에서 조금씩 마음을 내려놓는 모습을 보며, 나 역시 언젠가는 그 과정을 거쳐야 하는 모습이라구 생각된다.

특히, 감동적인 부분은 ‘남겨진 이들을 위한 배려’였다. 떠나는 사람만 중요한 것이 아니라, 남겨진 가족과 친구들이 어떻게 살아갈 수 있도록 힘을 주느냐가 더 큰 의미일 수 있다. 나 역시 언젠가 가족들에게 좋은 기억, 든든한 버팀목, 그리고 후회 없는 삶의 흔적을 남기고 싶다. 재산이나 업적보다도, 함께한 시간이 따뜻했다고 기억되는 아버지, 남편, 친구 동료이고 싶다.

『세상의 마지막 기차역』은 죽음을 두려움이 아니라 ‘또 다른 여정의 시작’으로 바라보게 한다. 기차가 역을 출발하듯, 우리의 삶도 끝이 아니라 새로운 길로 이어질 수 있다는 희망을 준다. 오십대의 나에게 이 책은 ‘어떻게 살 것인가’라는 질문을 다시 고민하게 해주는 책이었다. 아직 남은 여정 동안 후회보다는 감사로, 미련보다는 나눔으로 살아가야겠다는 다짐을 하게 된다.

결국 이 책은 죽음보다는 남은 삶을 어떻게 살아야 할 지를 묻는 내용이다. 내 마지막 역이 언제일지 모르지만, 그 순간을 맞이할 때 부끄럽지 않은 승객이 되고 싶다.