요리를 배우던 초기. 칼을 쥐고 자주 부주의하였다.

잘 벼려진 식도는 끝내 내 왼손 중지 손가락 살점 끝을 먹어치웠고 오이는 선홍색으로 곱게 물들었다. 멍한 것도 잠시 '별거 아니야'를 되뇌며, 피 묻은 손가락에 밴드 한 장 붙이고 무의식중에 소금 한 꼬집을 쥐었다. 오이를 절일 양이었다. 오이가 말한다. "바보같이." 오이의 힐책을 무시하고, 시간에 잡아먹힌 나는 더 많은 양념을 쥐고 빠르게 뿌려댔다.

상처를 입었을 때는 즉시 동여매고 잠시 쉬어가야 한다. 그러나 세상에 뒤지고 싶지 않은 욕심에 발을 동동 굴러가며 상처 난 손으로 또 다른 재료에 칼질을 하고 곧잘 소금, 레몬, 고춧가루 같은 양념을 쥐곤 하였다. 소금은 무언가를 썩지 않게 하고, 소독을 하는 재료이다. 그러나 제때 제대로 쓰이지 못하면 저를 취하는 사람에게 엄청난 고통을 준다.

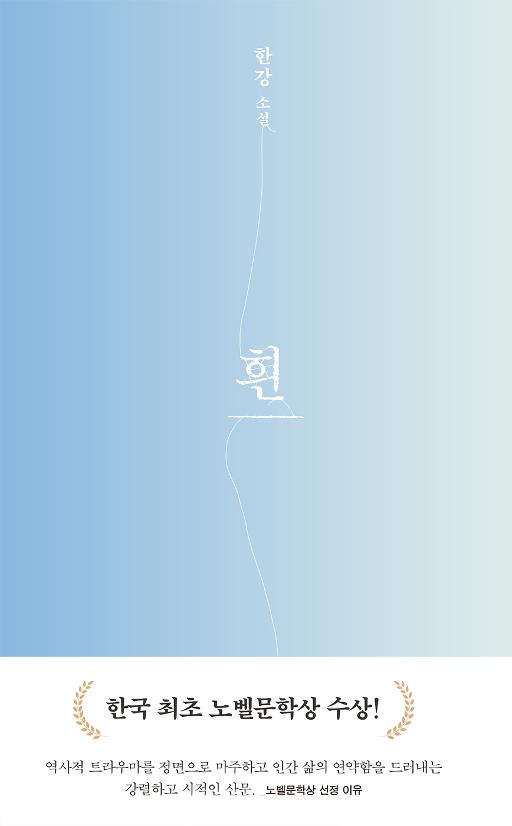

부모가 자식을 먼저 떠나보내는 것은 매우 비통하고도 충격적인 일이다. 조부모의 상보다 더 가슴 아픈 일이기에 아무리 오랜 세월이 흘러도 가슴에 구멍이 뚫린 채 살아가게 된다. 인간으로서의 상처가 너무 깊어서 살아있는 자식이 무의미하게 여겨지거나 소중했던 기억은 깊숙이 감춰진다. 한강의 단편소설 모음인 『흰』에는 종종 먼저 죽은 것도 아니고 태어나자마자 숨을 거둔 언니에 대한 기억이 여기저기 얼룩덜룩하다. 정작 본인은 본 적도 없는 이이기에 제대로 된 애도조차 할 수 없는데, 가슴에 묻은 부모의 애도는 녹진하고 깊다. 그리고 아이는 '대신에'라는 멍에를 쓰고 자라난다. 구체성을 띠지 못한 대상에 대한 그리움과 연민은 당연해지고, 곱거나 아픈 흰 소금이 되어 생채기가 난 이곳저곳에 툭툭 뿌려진다. 때로는 내가 나인지 그이인지 누구인지 모르게 무너지는 기억 속에 뿌려지거나 버무려진다.

흔히들, 자식을 먼저 보낸 어미는 그 자식을 가슴에 묻는다고 한다. 하지만, 어느샌가 부지불식간 사라지는 애도의 자리를 지켜보는 어미의 마음속에는 하나둘 서운한 멍이 진다. 멍은 몸과 마음을 갉아먹으며 눅눅하게 번진다. 결국 옴쭉 달싹 한 걸음도 못 내딛게 된다. 그 와중에도 남은 딸은 밥 잘 먹고 회사 다니며 사회생활을 곧잘 해낸다. 남은 딸아이가 언니가 서야 할 자리에서 별말 없이 지 할 일 다하며 성장하는 것에는 고개가 갸우뚱해진다.

사실, 딸은 상실의 방에서 나오지 못하는 어머니가 두렵고 안타까워 매일매일 숨죽이며 살아왔다. 그 흔한 일상조차 미안하고 조심스러웠다. 수많은 시간이 흐른 뒤, 어머니를 향한 복잡한 심정의 정답은 외면과 회피뿐임을 깨닫는다. 박완서 작가의 『나목』처럼 어머니의 상실감은 서늘한 소금이 되어 살아남은 딸을 향했다. 어머니는 서늘한 소금을 딸에게 뿌렸다. 매일매일. 그리고 자신의 삶에도 뿌렸다. 매일매일.

어머니, 너무 아프고 쓰라려요. 소금, 그만하면 안 될까요?