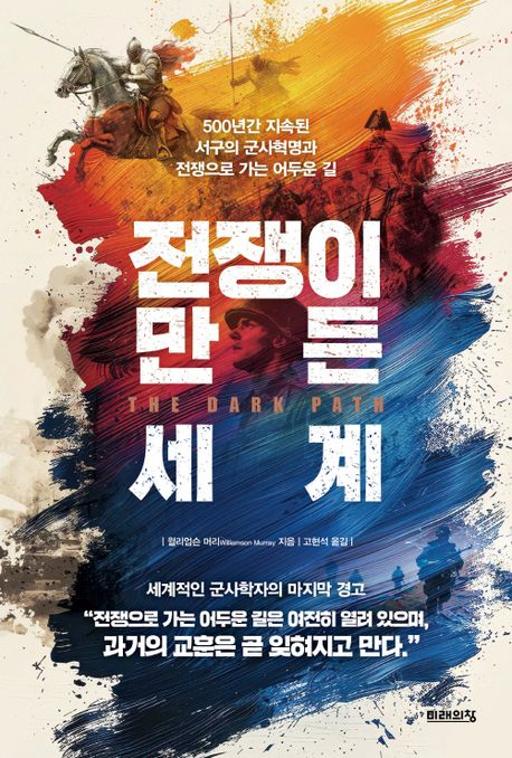

윌리엄슨 머리가 쓴 『전쟁이 만든 세계』는 우리가 당연하게 받아들이는 현대 국제질서와 국가 체제가 사실상 전쟁이라는 격렬한 충돌과 경쟁의 산물임을 집요하게 보여주는 책이다. 저자는 전쟁을 단순한 비극이나 혼란으로만 보지 않고, 국가의 행정 능력, 과세 구조, 국민 동원 체제, 그리고 국제 규범의 형성까지 전쟁이 결정적인 영향을 끼쳤음을 분석한다. 이 책을 읽으면서 내가 가장 크게 느낀 점은, 우리가 누리고 있는 ‘안정된 세계’조차 폭력의 그림자 위에 세워졌다는 불편한 진실이었다.

책의 초반부에서 머리는 중세 유럽의 분열된 정치 질서를 언급한다. 수많은 영주와 소국들이 존재하던 시기, 전쟁은 끊임없이 벌어졌고, 살아남기 위해 국가들은 더 많은 세금을 징수하고 행정 체계를 정비해야 했다. 그 과정에서 현대적 의미의 중앙집권 국가가 형성되었다는 분석은 꽤 설득력이 있었다. 즉, 국가가 전쟁을 수행하기 위해 국민에게 세금을 거두고, 병력을 징집하며, 효율적인 관료제를 구축하는 과정이 곧 ‘국가 발전’의 핵심이었다는 것이다. 평화가 국가를 만든 것이 아니라, 역설적으로 전쟁이 국가를 강하게 만들었다는 주장이다.

책의 중반부에서는 유럽의 제국주의 팽창과 두 차례의 세계대전을 집중적으로 다룬다. 특히 20세기의 총력전 개념이 흥미로웠다. 이전의 전쟁이 주로 군인들만의 영역이었다면, 1차 세계대전과 2차 세계대전은 산업, 경제, 과학, 그리고 국민 전체가 동원되는 양상을 보였다. 전쟁은 기술 발전을 가속화했고, 여성의 노동시장 진출과 같은 사회 구조적 변화를 촉발했다. 물론 이는 수많은 희생과 파괴 위에서 가능했던 변화였기에, 저자는 그것을 “필연적이지만 비극적인 발전”으로 규정한다. 이 대목에서 나 역시 모순적인 감정을 느꼈다. 우리가 지금 누리는 과학 기술과 사회 제도의 많은 부분이 전쟁의 부산물이라니, 전쟁을 전적으로 부정할 수도 없고, 그렇다고 긍정할 수도 없는 복잡한 현실이 드러났다.

마지막 부분에서는 전쟁 이후의 세계질서와 냉전 구조를 분석한다. 전쟁이 끝난 뒤에도 군사적 긴장은 국가 간 힘의 균형을 유지하는 중요한 축으로 남았다. 특히 냉전은 전면전이 아닌 ‘잠재적 전쟁’을 통해 국제정치가 작동하는 방식이었다. 저자는 이를 “전쟁이 사라진 것이 아니라, 전쟁의 형태가 달라진 것”이라고 설명한다. 오늘날에도 경제 제재, 사이버 공격, 군비 경쟁은 모두 전쟁의 연장선이라는 점을 강조한다. 즉, 전쟁은 형태만 변했을 뿐 여전히 세계를 규정하는 힘으로 작동하고 있다는 것이다.

이 책을 덮으며 든 생각은, 전쟁을 단순히 과거의 사건이나 역사적 비극으로만 이해하면 안 된다는 점이다. 전쟁은 우리가 살고 있는 세계의 구조적 기원을 설명하는 핵심 열쇠였다. 동시에 앞으로의 국제 질서를 이해하고 대비하는 데에도 중요한 관점이 될 수 있다. 나 개인적으로는 평화를 유지하기 위해서조차 전쟁의 본질을 이해해야 한다는 역설이 가장 크게 다가왔다. 전쟁이 만든 세계 위에서 살고 있는 우리가 과연 어떤 선택을 해야 할지, 그 무게를 다시금 생각하게 하는 책이었다.