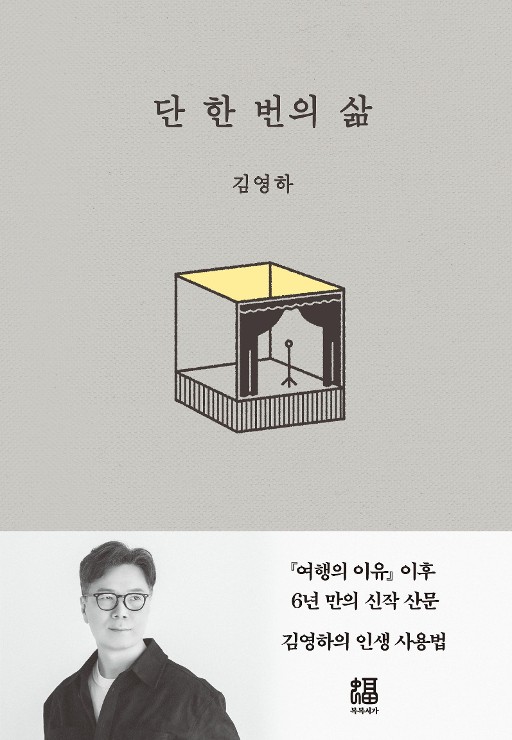

김영하는 ‘작가 김영하’에서 벗어나, 한 번뿐인 삶을 살아가는 우리 가운데 한 사람으로서 가만히 말을 건넨다. 열네 편의 이야기에 담긴 진솔한 가족사와 직접 경험한 인생의 순간을 아우르는 깊은 사유는 우리를 멈춰 생각하게 한다. 우리는 얼마나 서로를, 그리고 자신을 모르고 살아가는가. 생각은 하나의 질문으로 수렴된다. 내 앞에 놓인 삶을 어떻게 살아가야 할까. 이 책은 독자들에게 쉬운 위로나 뻔한 조언을 건네지 않고. 대신 담담히 풀어낸 솔직한 경험과 고민을 통해 독자들이 자신의 삶을 되돌아보게 만든다.

김영하의 책은 때때로 어렵게 느껴질 때가 있다. 그런데 <단 한 번의 삶>은 달랐다. 작가와 부모님의 관계나 어린 시절의 기억 등 개인적인 이야기가 많이 담겨 있어서인지, 훨씬 쉽게 읽혔고 공감 되는 부분도 많았다.

책의 마지막에서 작가는 자신을 글을 쓰는 사람으로 살아갈 수 있게 도와준 '선한 운명'에게 감사하다고 말한다. 그 문장을 읽고 생각했다. 지금의 나는, 어떤 '선한 운명' 덕분에 이 삶을 살아내고 있는 걸까. 죽음만이 확실한 이 불확실한 삶 속에서, 이 책은 우리에게 묻는다.

"그럼에도 불구하고 우리는 이 한 번뿐인 삶을 어떻게든 살아가야 한다. 그렇다면 어떤 삶이어야 할까?"

작가는 어머니가 돌아가신 후에야, 자신이 어머니에 대해 얼마나 아는 것이 없었는지를 깨닫는다. 결혼 전에 어떤 일을 했는지, 왜 명동을 좋아했는지조차 알지 못했던 것이다. 그 비밀을 어머니가 돌아가신 뒤, 빈소에서 알게 된다.

나 역시 부모님에 대해 아는 것이 많지 않다는 사실을 실감하게 되었다. 들은 이야기들도 기록하지 않으면 점점 희미해지고, 결국은 잊힌다. 부모님이 아프시고 나이 들어가는 모습을 보며 조급함이 밀려온다. 더 자주 뵙고, 더 많이 듣고 싶지만 현실은 생각처럼 쉽지 않다.

아버지와는 결국 화해하지 못했다는 작가의 고백에는 깊은 아쉬움이 남았다. 그는 아버지와 서로 기대와 실망의 왈츠를 추었다고 표현했다. 그 말을 읽으며 부모 자식 사이뿐 아니라 모든 인간관계가 결국 그런 춤을 반복하는 것이 아닐까 곱씹게 되었다.

대신 작가는 제사 대신 글을 쓰며 아버지를 기억한다고 했다.

부모를 기억하는 방식은 사람마다 다를 것이다. 하지만 각자가 자신만의 방식으로 조용히 준비해 갈 수 있다면, 그것 또한 아름다운 애도이자 기억의 한 형태가 될 것이다.