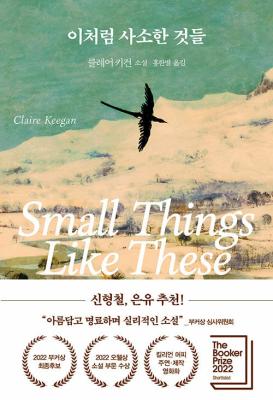

클레어 키건의 『이처럼 사소한 것들』은 아일랜드의 조용한 마을을 배경으로 한 짧지만 강렬한 소설이다. 겨울을 앞둔 1985년, 석탄 상인 빌 퍼럴이 크리스마스를 앞두고 일시적으로 수도원에 머물며 겪는 며칠의 이야기를 통해, 작가는 인간성과 양심, 침묵과 외면, 그리고 ‘사소함’이라는 이름 아래 무시된 진실들을 정면으로 마주하게 한다.

표면적으로는 빌의 일상적 출장 이야기로 보이지만, 이야기가 진행될수록 독자는 아일랜드 사회의 억압된 진실과 마주하게 된다. 빌이 머무른 ‘수녀원’은 사실 미혼모들을 수용하고 착취하던 ‘마그달렌 수녀원’이다. 여성들은 아이를 강제로 빼앗기고, 노동을 착취당하며, 외부와 단절된 채 지내고 있다. 빌은 우연히 이 상황을 목격하게 되면서, 그동안 외면했던 사회의 어두운 이면을 인식하게 된다.

가장 인상적인 점은 작가가 ‘사소한 것들’을 통해 묵직한 메시지를 전한다는 것이다. 수녀원 벽 너머로 들려오는 여성들의 노래, 밤새도록 켜진 전등, 목욕 후에 돌아오지 않는 한 소녀. 이런 작은 디테일들이 쌓이며, 독자는 점점 이 세계의 비정상성을 감지하게 된다. 작가는 이처럼 감정을 강요하지 않고, 조용히 독자의 마음을 뒤흔든다.

주인공 빌 퍼럴은 평범한 가장이자 소규모 사업체의 운영자다. 그는 정의로운 인물도, 특별히 용감한 인물도 아니다. 그러나 그는 자기 삶에서 도망치지 않으려는 노력, 작은 행동이라도 옳은 일을 하려는 마음을 보여준다. 한 개인의 양심이 어떤 방식으로 사회적 침묵을 흔들 수 있는지를 보여주는 이 인물의 변화는, 소설의 가장 강한 여운으로 남는다.

『이처럼 사소한 것들』은 단순한 고발문학이 아니다. 오히려 이 작품은 인간의 도덕성과 책임감, 사회적 무감각이 어떻게 서로 얽히는지를 섬세하게 보여주는 도덕적 우화다. 작가는 냉정하고도 아름다운 문장으로 이 불편한 현실을 보여주며, 우리가 너무 쉽게 ‘사소하다’며 무시해 온 것들이 사실은 가장 중요한 것일 수 있음을 일깨운다.

결국 이 작품은 묻는다. 우리는 지금, 무엇을 보고도 보지 않는가? 어떤 침묵을 외면하고 있는가? 그리고 나는 그 앞에서 어떤 선택을 할 것인가? 짧지만 결코 가볍지 않은 이 소설은, 오랫동안 마음속에 남아 나를 돌아보게 만든다. ‘이처럼 사소한 것들’이 얼마나 중요한 것들인지를, 독자는 책장을 덮고 나서야 비로소 절감하게 된다.