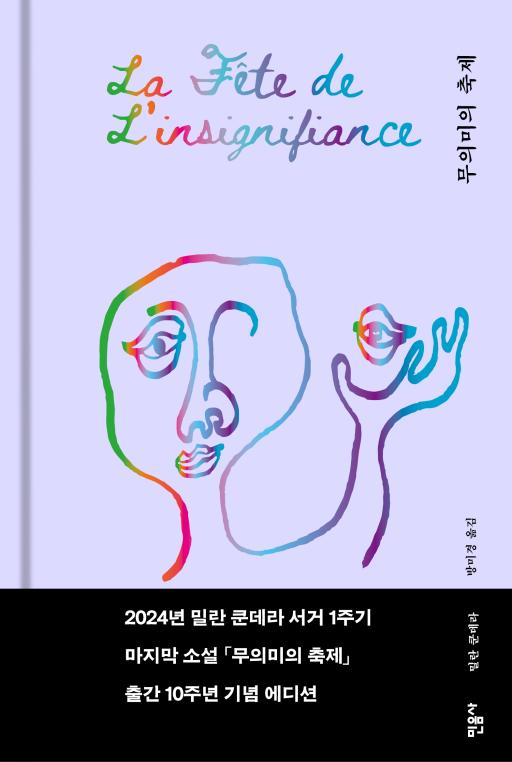

밀란 쿤데라의 마지막 장편소설 『무의미의 축제』는 짧고도 철학적인 성찰로 가득 찬 작품이다. 이 소설은 우리가 보통 회피하거나 무시하는 ‘무의미함’을 정면으로 응시하고, 그것을 오히려 인생의 필연적이고 아름다운 일부로 받아들이자고 말한다. 무게 있는 사상가로서 쿤데라는 이번 작품에서 의외로 가볍고 유머러스한 어조를 취하지만, 그 안에는 삶과 인간 존재에 대한 깊은 통찰이 녹아 있다.

이야기는 네 명의 인물—알랭, 라몽, 샤를, 칼리반—의 일상적 대화를 중심으로 전개된다. 이들은 각자 삶에 대해 다른 방식으로 접근하지만, 결국 모두 ‘무의미’라는 공통된 주제로 수렴된다. 알랭은 여성의 배꼽을 관찰하며 존재의 신비를 탐색하고, 라몽은 자신이 늙어가는 것에 대한 자각 속에서 인간관계의 본질을 곱씹는다. 칼리반은 엉뚱하게도 가짜 파키스탄 억양으로 말하며 세상의 위선을 비틀고, 샤를은 스탈린과 관련된 우화적 이야기를 통해 권력과 인간의 어리석음을 드러낸다. 이들 각자의 언행은 유쾌하면서도 철학적이며, 독자는 그 안에서 인간 존재에 대한 다층적인 사유를 발견하게 된다.

쿤데라는 이 소설을 통해 질문한다. 삶은 의미를 가져야만 하는가? 아니, 우리는 그토록 의미를 추구하다가 오히려 삶의 진정한 기쁨과 유머, 가벼움을 놓치고 있는 것은 아닐까? 『무의미의 축제』는 우리가 너무 무거운 질문들로 삶을 짓누르고 있다는 것을 지적하며, 그런 진지함에서 벗어나 유쾌한 허무, 밝은 무의미 속에서 삶을 음미하라고 조언한다. 결국 인생의 진실은 커다란 서사나 교훈이 아니라, 작고 가벼운 순간들 속에 스며 있는지도 모른다.

개인적으로 이 작품은 ‘유쾌한 체념’을 배운 경험이었다. 그동안 삶의 의미를 강박적으로 추구하며 조급하게 살아왔던 나에게, 쿤데라는 “무의미해도 괜찮다”고 말해주는 듯했다. 그의 문장은 간결하고 담백하지만, 때로는 그 담백함이 더 큰 울림으로 다가왔다. 특히 라몽이 공원에서 혼잣말하듯 던지는 삶에 대한 단상들은, 누군가의 조언보다 더 진실되고 설득력 있었다.

『무의미의 축제』는 철학적 소설이면서도 무겁지 않다. 오히려 그것은 우리 모두를 위한 작은 연극, 또는 삶을 가볍게 바라보는 유쾌한 축제에 가깝다. 우리가 이 책을 덮은 후 남기는 웃음은 결코 가벼운 것이 아니며, 오히려 무거운 현실을 견디기 위한 가장 인간적인 방편일지도 모른다. 쿤데라는 마지막까지 우리에게 삶의 아이러니와 역설을 통해 위로를 건넨다. 의미를 찾으려 애쓰기보다, 무의미를 사랑하라. 그것이 어쩌면 진정한 자유이자, 쿤데라가 말하는 축제의 본질일지도 모른다.