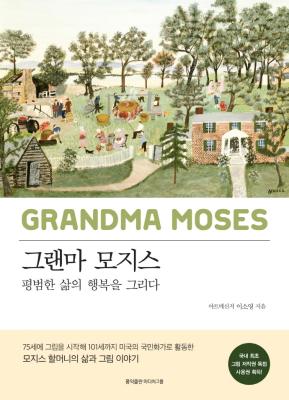

모지스 할머니라고 불리는 미국의 국민 화가로 불리우는 애나 메리 로버트슨 모지스.

이 책은 모지스 할머니의 작품만을 설명하는 책이 아니다.

그녀의 삶의 궤적 속에서 탄생된 그림, 그리고 그 그림이 현대를 살아가는 우리에게 주는 의미를 별자리를 연결하듯 그려간다고 생각하며 쓴 책이다.

그녀의 그림들은 하루하루 소중하고, 부끄러운 과거의 기억들 조각이 큰 퍼즐을 만들 수 있다고 말한다.

넘어져도 무조건 일어나라고 섣부른 응원만 하는게 아니다.

오늘부터 행복해지는 것이 중요하니, 곁에 있는 사람들과 오늘의 행복을 잘 느끼고 함께 내일을 이야기해보자고 말한다.

모지스 할머니는 75세라는 늦은 나이에 처음 그림을 시작했고, 미국의 국민할머니가 되었다.

세상을 떠난 101세의 나이까지 1600점까지의 작품을 남겼는데 그 중 250점은 100세이후에 그린 그림일 정도로 삶의 마지막까지 열정적인 화가였다.

그녀의 그림은 복닥거리며 사는 삶의 소박함을 동요처럼 들려주고 이웃과 함께 계절을 맞이하는 소란스러움을 정답게 보여준다.

좋은 그림은 우리의 삶에 다가와 우리를 변하게 하고 더 나은 삶으로 이끌어준다.

모지스 할머니의 모든 그림에는 슬픈 장면은 없고 따뜻한 그림만 있는데 그럼에도 불구하고 가슴 한켠이 아려온다.

이유가 무엇인지 생각해보았다.

어쩌면 그리움이 아닐까? 누군가에게 반짝반짝 빛나던 시절을 그림에 담아서였다.

누구나 반짝거리는 시절과 건강하게 이별해야 하는 날이 찾아오게 된다.

그리고 그녀의 그림들은 하나같이 지나간 건강한 날들의 회상이었던 것이었다.

모지스할머니에게 주변사람들이 질문했다.

좀 더 일찍 미술을 시작했으면 좋으셨겠다는 생각이 들지 않으셨냐고.

그런데 할머니는 이제라도 그림을 그려서 얼마나 다행인지 모른다고, 내 인생을 돌이켜보면 마치 좋은 하루였던 것 같다고,

내 삶에 만족하고 누구보다 행복했고 만족스러웠다고, 나름대로 최선을 다했다고 하셨다.

이토록 나도 말할 수 있을 까? 라는 생각이 들었다.

별 생각도 큰 기대도 없이 골랐던 책인데 나에게 마음의 평안함을 선물했던 책이었다.

모지스 할머니의 특별할 것 없는 일상으로 가득한 인생을 들여다보니,

보잘 것없고 시시하던 나의 일상도 실은 이렇게 아름다운 거였구나를 느꼈다.